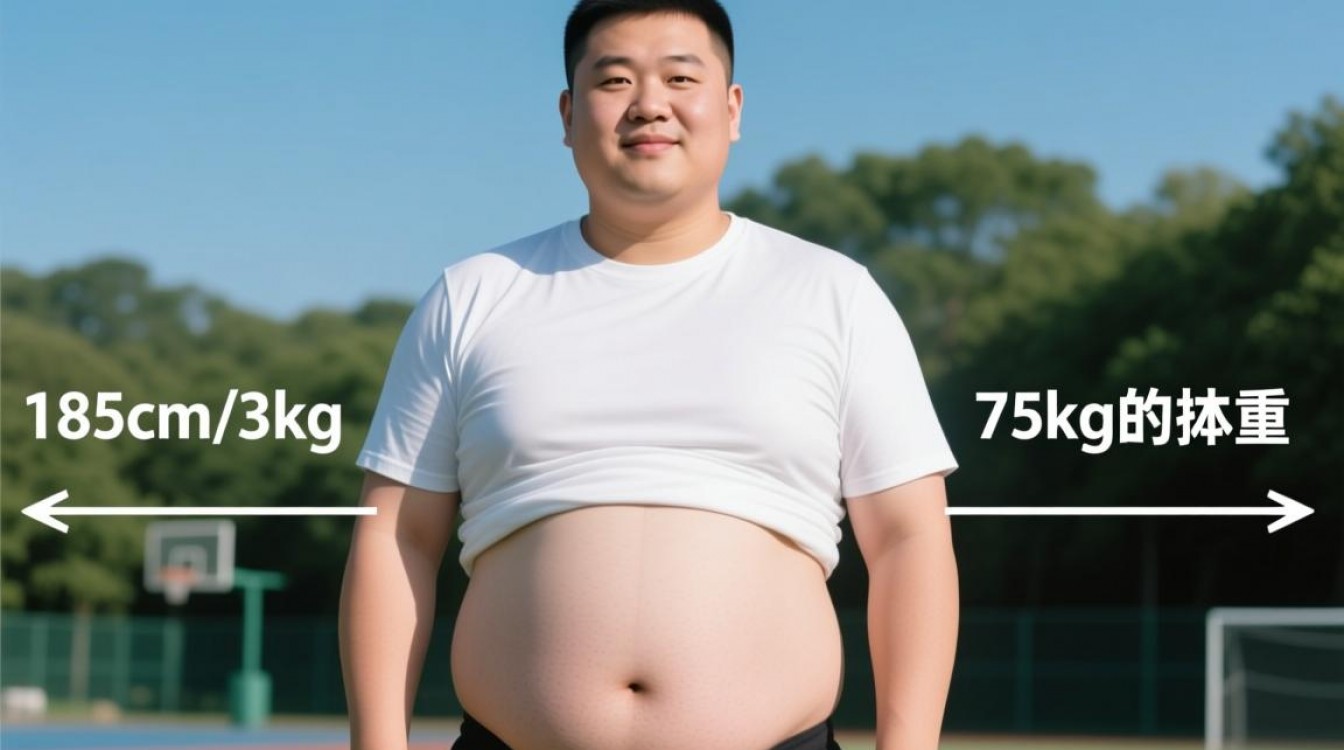

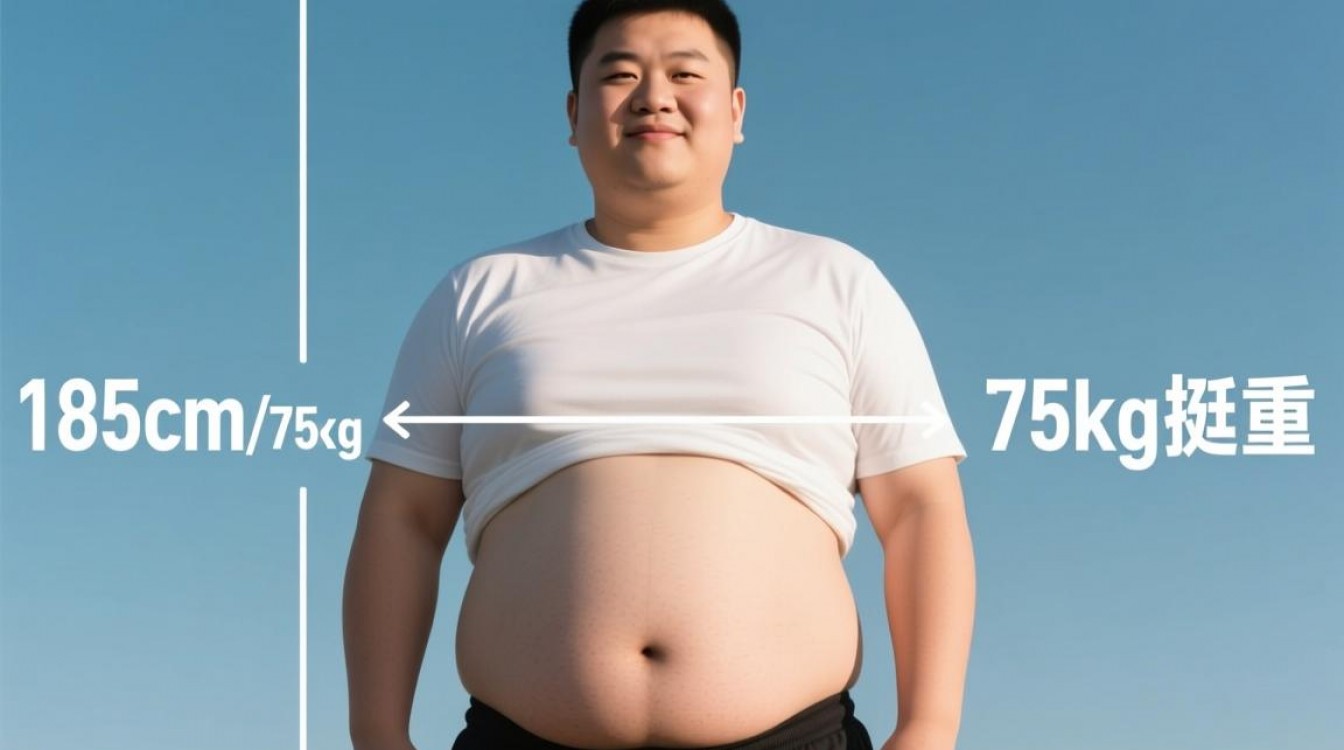

185cm/75kg为何会出现肚腩

在大众的认知里,"185cm的身高"往往与"高大挺拔"划等号,"75kg的体重"则被视为"标准轻盈",但当这两个数据结合时,不少人会困惑:为什么看起来不胖的人,却偏偏有个明显的肚腩?身材的视觉呈现并非仅由身高和体重决定,体脂分布、肌肉含量、生活习惯等多重因素共同影响着身体的轮廓,要解开"185cm/75kg为何有肚腩"的谜题,我们需要从科学角度层层剖析。

数据≠体型:身高体重比的局限性

身高体重指数(BMI)是衡量人体胖瘦的常用指标,计算公式为"体重(kg)÷身高²(m²)",对于185cm/75kg的人来说,BMI约为22.0,处于世界卫生组织定义的"正常范围"(18.5-24.9),BMI的局限性在于它无法区分体重中的"肌肉"与"脂肪"。

肌肉的密度约为1.12g/cm³,脂肪的密度仅为0.9g/cm³,这意味着相同重量下,脂肪的体积比肌肉大30%左右,一个75kg的人,如果肌肉含量高、脂肪含量低,身体会紧致挺拔;反之,若肌肉量不足、脂肪堆积(尤其腹部),即使体重达标,也可能出现"瘦胖子"(Skinny Fat)的体态——四肢纤细,腰腹却突出,185cm/75kg的"正常体重"背后,可能隐藏着脂肪占比过高的问题,而腹部正是脂肪最容易堆积的部位之一。

腹部脂肪的"偏爱":皮下脂肪与内脏脂肪的区别

肚腩的形成,本质是腹部脂肪堆积的结果,脂肪分为皮下脂肪和内脏脂肪两种:皮下脂肪位于皮肤下方,用手可以捏起,是影响外观的直接因素;内脏脂肪包裹在腹腔器官周围,虽然看不见,但对健康影响更大。

185cm/75kg的人若有肚腩,可能与这两种脂肪的分布特点有关,皮下脂肪的堆积受遗传因素影响较大,有些人天生脂肪更容易在腹部、腰部囤积,形成"苹果型身材",而内脏脂肪的堆积则与生活习惯密切相关:长期久坐、饮食不规律、压力大等,会导致皮质醇水平升高,促进脂肪向腹部转移,值得注意的是,即使体重不变,内脏脂肪的增加也会让腰围变粗,形成"隐性肚腩"。

肌肉量不足:被忽视的"身材雕刻师"

肌肉是维持身体代谢和线条的关键,肌肉量越高,基础代谢率就越高,消耗脂肪的能力也越强,反之,肌肉量不足,即使体重正常,身体也会显得松垮,腹部更容易堆积脂肪。

对于185cm/75kg的人,若日常缺乏力量训练(如深蹲、硬拉、俯卧撑等),肌肉含量可能偏低,尤其是核心肌群(腹直肌、腹斜肌、下背部肌肉)薄弱,会导致腹部肌肉无法支撑腹腔压力,脂肪便容易向外凸出,随着年龄增长,肌肉会以每年0.5%-1%的速度流失,若不刻意补充,30岁后更容易出现"肌肉减少性肥胖",即使体重不变,身材也会逐渐走样。

生活习惯:细节决定腹部线条

除了先天因素,生活习惯是导致肚腩的"隐形推手",以下是几个常见误区:

饮食结构不合理:即使总热量正常,若偏爱高糖、高油食物(如奶茶、油炸食品、精制碳水),会导致胰岛素水平波动,促进脂肪合成,尤其腹部脂肪对糖分敏感,过量摄入果糖(如饮料、甜点)会直接增加肝脏脂肪和腹部内脏脂肪。

久坐少动:现代人的工作多以久坐为主,每天活动量不足,长期缺乏运动,不仅消耗热量少,还会导致血液循环减慢,代谢废物堆积在腹部,影响脂肪燃烧。

睡眠不足:长期熬夜会扰乱激素分泌:瘦素(控制食欲)分泌减少,饥饿素(促进食欲)分泌增加,导致进食量增多;皮质醇水平升高,促使脂肪向腹部转移,研究显示,每天睡眠不足6小时的人,腹部肥胖风险比睡眠充足者高30%。

压力过大:长期处于高压状态,身体会分泌更多皮质醇,这种激素会分解肌肉、储存脂肪,尤其偏爱腹部,压力大时人们往往会通过暴饮暴食来缓解情绪,进一步加剧肚腩形成。

科学改善:从"数据正常"到"身材健康"

想要消除185cm/75kg的肚腩,需从调整体脂率、增加肌肉量、优化生活习惯入手:

饮食调整:控制总热量,增加蛋白质(如鸡胸肉、鱼虾、鸡蛋)和膳食纤维(如蔬菜、全谷物)摄入,减少精制碳水和添加糖,建议每餐蛋白质占1/4、蔬菜占1/2、主食占1/4,避免过量进食。

运动结合:以力量训练为主(每周3-4次),针对胸、背、腿、核心等大肌群训练,提高基础代谢;配合有氧运动(如跑步、游泳、跳绳,每周3-5次,每次30分钟以上),燃烧多余脂肪,尤其要加强核心训练(如平板支撑、卷腹、俄罗斯转体),增强腹部肌肉力量。

生活习惯优化:保证每天7-8小时睡眠,减少熬夜;每小时起身活动5分钟,避免久坐;通过冥想、运动等方式缓解压力,保持激素平衡。

身材是生活习惯的"镜子"

185cm/75kg的"标准数据"背后,可能藏着不为人知的体脂分布和肌肉状态,肚腩的出现,并非单纯的"胖",而是身体发出的信号——可能是肌肉不足、饮食失衡,或是生活习惯欠佳,与其纠结于体重数字,不如关注体脂率、腰围等更具体的指标,通过科学的饮食、运动和作息,雕刻出健康紧致的身材,毕竟,真正的"好身材",从来不是数字的堆砌,而是身体状态的真实反映。