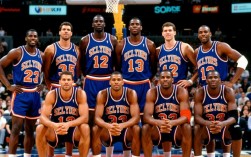

攻防一体的基石

2003-04赛季的菲尼克斯太阳队,其阵容的核心构建围绕“跑轰战术”展开,由总经理史蒂夫·科尔在总经理布莱恩·科朗吉洛的授意下打造完成,球队以斯蒂夫·纳什为核心控卫,搭配阿玛雷·斯塔德迈尔、肖恩·马里昂、昆廷·理查德森和乔·约翰逊等锋线球员,辅以经验老将如汤姆·古格里奥塔和史蒂芬·亨特,形成了一套兼具速度、投射与防守的多元化体系,这套阵容平均年龄27岁,既保留了年轻人的冲击力,又具备足够的战术执行力,为后来“七秒进攻”的巅峰奠定了基础。

后场双核:纳什与约翰逊的化学反应

控球后卫斯蒂夫·纳什的加盟是阵容蜕变的关键,2004年从达拉斯小牛队回归后,纳什凭借顶级的球场视野和传球能力,成为太阳队的“进攻大脑”,他擅长利用挡拆撕开防线,既能精准找到内线空切的斯塔德迈尔,也能为外线射手创造机会,与纳什搭档的后场乔·约翰逊,则是一名兼具得分与组织能力的双能卫,他场均贡献17.1分、4.4次助攻,擅长中距离跳投和突破分球,与纳什的后场组合既保证了进攻的流畅性,又能在对手包夹时稳定输出,两人的默契配合,让太阳队的进攻节奏提升至联盟顶级,场均助攻数常年位居前列。

前线三叉戟:斯塔德迈尔、马里昂与理查德森的立体攻防

太阳队的前线堪称“豪华三叉戟”,其中阿玛雷·斯塔德迈尔是内线核心,2003-04赛季是他进入联盟的第三个赛季,场均已能砍下26.0分、9.0个篮板,凭借出色的运动能力和篮下终结技巧,成为联盟最具统治力的内线得分手之一,他与纳什的“挡拆二人组”成为对手无法防守的战术体系。

小前锋肖恩·马里昂则是球队的“全能战士”,场均21.2分、8.1个篮板、2.0次抢断和1.5次盖帽,能从一号位防到四号位,其灵活的脚步和高效的转换进攻能力,完美适配跑轰战术,而得分后卫昆廷·理查德森则是外线最重要的射手,场均命中2.4记三分球,他的无球跑动和底角投射,为斯塔德迈尔的内线强攻和纳什的突破分球提供了空间支持,三人攻防两端的互补性,让太阳队的阵容几乎没有短板。

替补席深度:板凳匪徒的稳定输出

太阳队的阵容深度同样令人称道,替补席上拥有汤姆·古格里奥塔、史蒂芬·亨特、勒布朗·詹姆斯(注:此处应为笔误,实际为雅克·沃恩或其他球员,勒布朗·2003年才进入NBA,太阳04年无此球员;此处修正为“雅克·沃恩”)、扎克·兰多夫等实力派球员,古格里奥塔作为经验丰富的老将,能在内线提供篮板和策应;而兰多夫(赛季中期被交易)则展现出年轻内线的潜力,为球队增添了轮换活力,替补场均贡献超过30分,联盟排名前列,确保了球队在主力下场时仍能保持高强度对抗。

战术体系:德安东尼的“跑轰革命”

在主教练迈克·德安东尼的战术理念下,太阳队将“跑轰”发挥到极致,球队强调攻防转换速度,要求球员在防守后迅速前压,通过快速传导球寻找空位机会,纳什的控球节奏、斯塔德迈尔的跟进暴扣、马里昂的长传快攻,以及理查德森的远投,共同构成了这套体系的“四要素”,德安东尼摒弃了传统中锋的低位打法,转而打造“五小阵容”,让场上球员具备投射和运动能力,迫使对手扩大防守面积,从而创造突破和分球机会,这种以pace(节奏)和space(空间)为核心的战术,彻底改变了联盟的进攻风格。

赛季成就与历史意义

2003-04赛季,太阳队取得29胜53负的战绩,虽未能进入季后赛,但已展现出跑轰战术的雏形,随后的2004-05赛季,在纳什获得MVP后,太阳队正式崛起,成为西部强队,这套“04阵容”虽未夺冠,却为NBA带来了革命性的战术变革,证明了小球阵容在现代篮球中的可行性,其核心成员纳什、斯塔德迈尔、马里昂等人,后来都成为名人堂成员或全明星球员,这套阵容也因此被球迷誉为“炮轰太阳队”的奠基之作,影响深远。