棒球场的迷茫与篮球的召唤

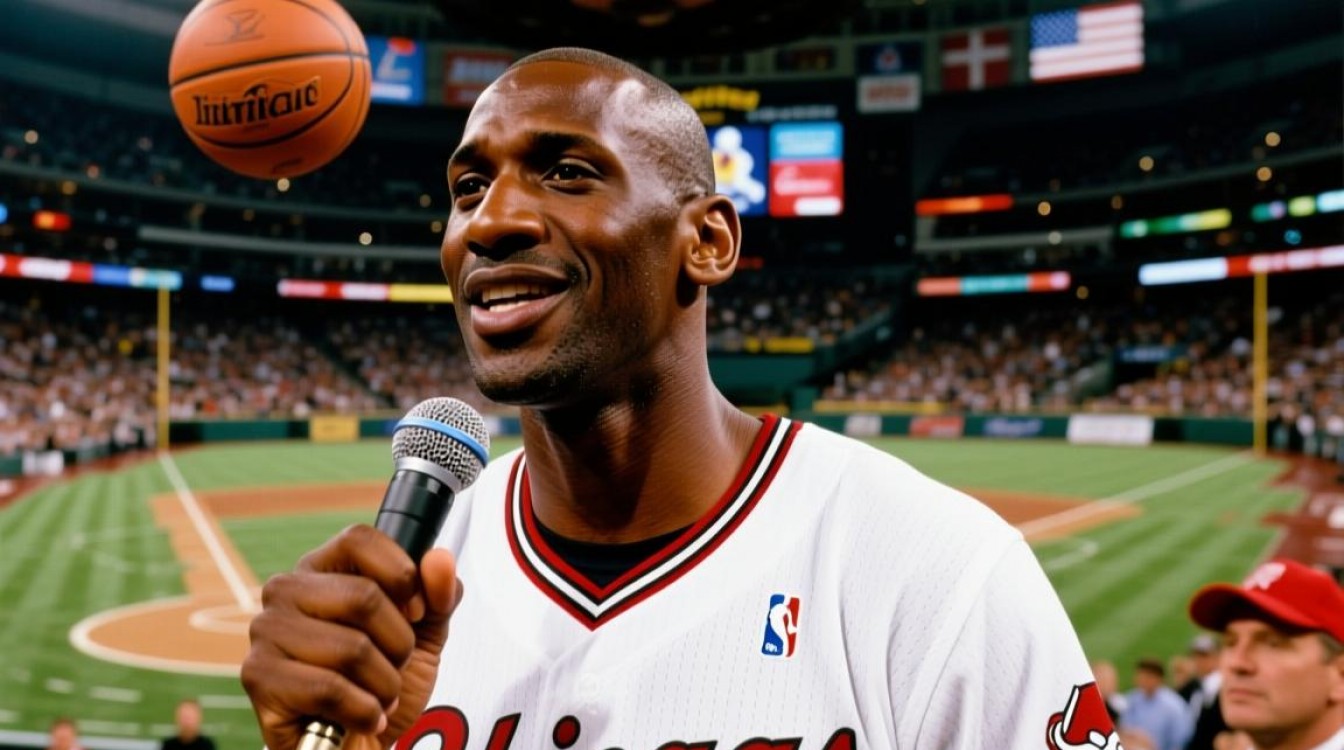

1993年10月6日,芝加哥联合中心球馆内,迈克尔·乔丹手持麦克风,声音略带颤抖地向全世界宣布:“我累了……我不再有打篮球的动力了。”这一刻,篮球王朝的支柱突然崩塌,无数球迷陷入震惊与失落,很少有人意识到,乔丹的第一次退役并非一时冲动,而是源于一场长达数年的内心挣扎与身份探索。

在80年代末至90年代初,乔丹已将篮球运动推向了前所未有的高度,他带领芝加哥公牛队三次夺得总冠军(1991-1993),个人荣誉加身——MVP、得分王、年度最佳防守球员,他几乎征服了篮球世界的所有巅峰,但与此同时,巨大的压力与外界的过度关注也让他感到窒息,媒体将他塑造成“篮球之神”,商业代言铺天盖地,甚至连父亲詹姆斯·乔丹的悲剧(1993年7月被谋杀)都让他开始反思:篮球是否还只是自己热爱的运动,还是变成了束缚他的枷锁?

“我需要找回自己,”乔丹在自传《为了爱》中写道,“父亲一直希望我尝试棒球,那是我童年时的梦想之一。”詹姆斯·乔丹的离世让这一愿望变得愈发迫切,而棒球——这项他儿时热爱的运动,成了他逃离篮球喧嚣的出口,1994年,乔丹穿着芝加哥白袜队的球衣,踏上了职业棒球场的征程,尽管他的棒球水平仅达到小联盟级别,但这段经历却让他重新找到了纯粹的快乐,也让他明白:自己对篮球的热爱从未真正消失。

“棒球梦”的破灭与篮球的引力

在棒球场上,乔丹始终无法复制篮球场上的统治力,他的打击率仅.202,虽展现出不错的跑垒和防守能力,但与职业球员的标准仍有差距,更重要的是,棒球无法给他带来篮球时的那种“被需要”的感觉,当他看到公牛队在1994-95赛季季后赛首轮被魔术队淘汰,看到球迷们因他的 absence 而失落时,内心的天平开始倾斜。

“我看到队友们在挣扎,看到球队需要我,”乔丹在1995年复出新闻发布会上坦言,“我不能就这么看着他们倒下。”商业世界的信号也愈发强烈:耐克推出的“归来”广告(乔丹穿着棒球服转身换上篮球服的画面)暗示着他的回归可能性,而球迷对篮球的渴望更是形成了一股强大的引力。

1995年3月19日,一个注定被载入史册的日子,乔丹穿着北卡罗来纳大学篮球队的23号球衣(公牛队23号已被退役),出现在联合中心球馆的观众席上,当他在中场休息时通过广播宣布“我回来了”时,全场沸腾,尽管他当时的状态尚未恢复,且最初以45号球衣复出(后来换回23号),但这一次回归,已不再是单纯对冠军的追逐,而是对篮球最本真的热爱。

第一次复出的深层原因:超越篮球的自我救赎

乔丹的第一次复出,本质上是一场“自我救赎”,在棒球场上,他尝试了另一种人生,却发现自己骨子里仍是个篮球运动员,这种“试错”让他更加清晰地认识到篮球对自己意味着什么——不是商业帝国,不是媒体宠儿,而是生命中不可或缺的一部分。

父亲的影响也不容忽视,詹姆斯·乔丹生前常对儿子说:“无论做什么,都要做到最好。”棒球虽未让乔丹达到“最好”,却让他明白,只有在自己真正热爱的领域,才能释放全部潜能,当篮球的召唤再次响起时,他无法抗拒。

从更宏观的视角看,乔丹的复出也推动了NBA的全球化进程,他的回归让联盟收视率飙升,让篮球运动的影响力从美国扩展到全球,这种“使命感”或许也是他复出的一部分原因——他意识到,自己不仅是为球队而战,更是为整个篮球世界而战。

热爱的永恒力量

1995-96赛季,乔丹带领公牛队取得72胜10负的常规赛战绩,并最终夺得总冠军,这一次复出,不仅证明了他“篮球之神”的地位,更向世界展示了热爱的永恒力量,乔丹的第一次退役与复出,并非简单的“去留”抉择,而是一个顶级运动员在巅峰时期对自我价值的重新审视与追寻。

正如他在退役仪式上所说:“我可以接受失败,但无法接受放弃。”从棒球到篮球,从迷茫到坚定,乔丹用行动诠释了:真正的热爱,永远不会因时间的流逝或环境的改变而褪色,这,或许就是他第一次复出的真正答案。