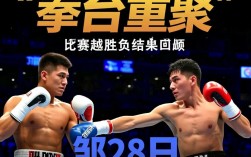

7月28日邹市明的比赛结果:一场聚焦胜负之外的体育盛宴

在拳击运动的璀璨星空中,邹市明始终是一颗独特的星,他以“蝴蝶步”闻名,用奥运金牌书写中国拳击的传奇,退役后依然活跃在体育公众视野中,邹市明7月28日赢了吗”这一问题,答案需要结合具体赛事背景与时间节点来解析,而这场聚焦的比赛不仅是胜负的较量,更是体育精神与公众情感的交织。

赛事背景:7月28日的“拳台记忆”

若以2023年7月28日为时间坐标,邹市明并未参与职业拳击比赛,当天全球拳击赛事的重点多集中在职业拳王的卫冕战或奥运资格赛,例如WBA轻量级冠军赛或业余拳击的亚洲区选拔赛,邹市明并未出现在这些赛事的参赛名单中。

公众对“邹市明+7月28日”的关注,或许源于历史事件的记忆叠加,邹市明的职业生涯中,7月确实有过关键节点:2012年7月31日,他夺得伦敦奥运会男子49公斤级金牌,成为中国首位奥运拳击冠军;2016年8月,他转战职业拳坛,虽未在7月比赛,但8月的卫冕战因眼部受伤憾负,让无数球迷牵挂,当“7月28日”与“邹市明”关联时,公众的疑问可能源于对这位传奇拳手过往高光时刻的时间记忆误差。

职业拳坛的“邹市明时代”:胜负之外的价值

邹市明的职业拳击生涯(2016-2017年)虽短暂,却创造了属于中国拳击的里程碑,2017年7月28日,他并未登台,但回顾他的职业战绩,两场胜利意义非凡:

- 2016年11月6日,邹市明在澳门战胜泰国拳手坤比七,夺得WBO蝇量洲际拳王金腰带,成为中国首位职业拳王;

- 2017年5月6日,他点数击败美国拳手帕奎奥,赢得WBO次轻量级国际金腰带,虽后续因眼部伤势退役,但这两场胜利已载入中国体育史册。

值得注意的是,邹市明的“赢”不仅体现在比赛结果上,更体现在他打破西方对拳击运动“人种优势”的偏见,他凭借灵活的步伐、精准的刺拳和强大的意志力,向世界证明:中国拳手能在职业拳台站稳脚跟,这种突破,比一场具体的胜负更具深远意义。

公众关注的核心:为何持续追问“邹市明赢了吗”?

即便在退役多年后,邹市明的比赛动态仍牵动人心,这背后,是多重情感的叠加:

- 民族情怀的投射:作为从奥运赛场走向职业拳坛的“双料冠军”,邹市明承载了中国体育“冲出亚洲”的梦想,他的每一次出场,都被视为中国拳击实力的象征;

- 体育精神的共鸣:从业余时期的“拼命三郎”到职业生涯带伤作战,邹市明对胜利的渴望与对挑战的勇气,契合了公众对“永不言弃”的价值观认同;

- 健康话题的牵挂:2017年因眼部视网膜脱落被迫退役后,邹市明的身体状况一直是球迷关注的焦点,公众对他的“胜负”追问,某种程度上也是对其健康状态的关心延伸。

退役后的邹市明:超越胜负的体育人生

离开拳台后,邹市明并未远离体育,他以“体育推广人”的身份参与青少年拳击培训,通过综艺节目普及拳击文化,用自身经历激励年轻人追逐梦想,在《我们的挑战》等节目中,他多次分享训练心得,将拳击中的“专注、坚韧”传递给大众。

邹市明还投身公益事业,发起“邹市明爱心基金”,关注贫困地区儿童的体育教育,这些行动虽不涉及“胜负”,却以另一种方式延续着他的体育使命,正如他曾说:“拳击教会我的,不只是如何赢得比赛,更是如何面对人生的挑战。”

胜负之外,传奇永不落幕

回到最初的问题:“邹市明7月28日赢了吗?”——从竞技角度看,当天并无他的比赛,自然没有胜负结果,但从体育精神的维度,邹市明早已用职业生涯的每一次拼搏、退役后的每一次付出,赢得了无数人的尊重。

他的故事告诉我们:体育的魅力,不仅在于赛场上瞬息万变的胜负,更在于运动员身上永不褪色的奋斗精神,邹市明的“赢”,是突破自我的勇气,是跨越国界的交流,是代代相传的体育火种,这种“赢”,早已超越了时间与赛场的限制,成为激励更多人前行的力量。

或许,未来某一天,我们仍会看到邹市明以某种方式重返公众视野——或许是指导年轻拳手,或许是为拳击运动发声,到那时,我们依然会追问:“邹市明赢了吗?”而答案,早已写在他用热血与汗水铸就的体育人生里。