2005年NBA选秀夜的意外落选

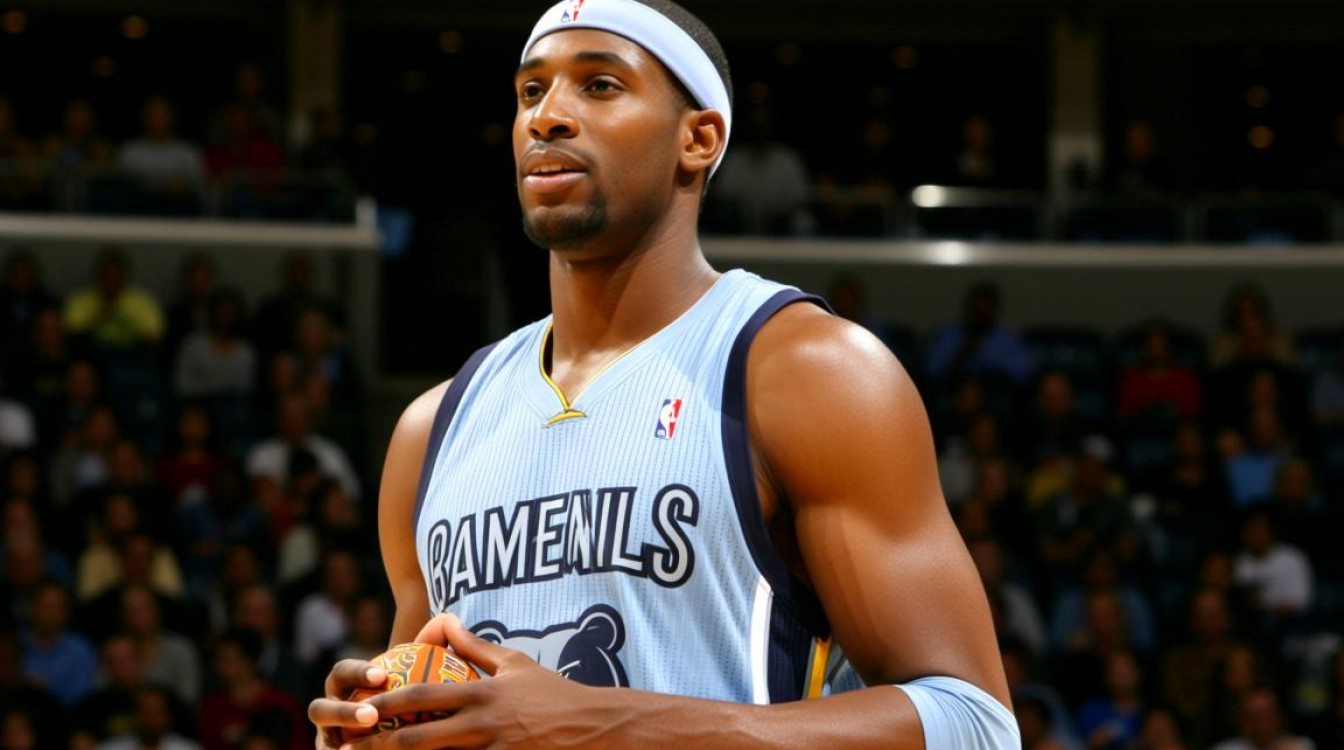

2005年NBA选秀夜,孟菲斯灰熊手握第3顺位选秀权,所有人都以为他们会选中来自西班牙的年轻中锋保罗·加索尔,当灰熊总裁杰里·韦斯特的名字念出“安德鲁·博古特”时,现场一片哗然,镜头扫向观众席,保罗·加索尔的弟弟马克·加索尔(小加索尔)正握着拳头,眼神中充满期待,却最终等不到自己的名字,这位后来成为两届最佳防守球员、NBA冠军成员的球员,为何在选秀大会上无人问津?答案藏在当时的篮球观念、他的身体条件以及职业规划的博弈之中。

选秀前的“隐形短板”:身体天赋与位置的争议

小加索尔在2005年选秀时年仅20岁,虽然已经随西班牙队赢得2006年世锦赛冠军,并在西班牙联赛证明了自己,但NBA球探和球队高管对他的评估却充满分歧,最大的争议点集中在身体条件和场上定位上。

当时的小加索尔身高2.16米,体重约109公斤,与哥哥保罗(2.16米,113公斤)相比,骨架偏瘦,肌肉量不足,球探报告指出,他在对抗中容易吃亏,尤其是在篮下的卡位和争抢篮板时,力量不足以应对NBA级别的内线冲击,他的移动速度虽快,但横向步幅有限,防守端能否覆盖现代篮球流行的“空间型四号位”存在疑问。

更关键的是位置模糊,小加索尔的技术偏向传统中锋,具备不错的低位脚步和传球视野,但缺乏稳定的外线投射(当时三分球命中率不足30%),而NBA正处于“小球革命”初期,球队更倾向于选择能拉开空间的四号位或五号位,对于灰熊而言,他们更需要一名即战力内线,而非一个需要长期打磨的“潜力股”。

国际球员的“时间成本”:留洋还是赴美?

2005年的NBA,国际球员的“培养周期”仍是球队考量的重要因素,当时联盟的共识是,欧洲球员的技术更细腻,但融入NBA体系需要时间,尤其是语言、文化和比赛节奏的差异,小加索尔虽然随西班牙青年队和成年队积累了丰富经验,但他的比赛风格与NBA流行的快节奏攻防存在差异——他习惯于阵地战的传导配合,而NBA更强调个人单打和转换进攻。

小加索尔与西班牙球队CB赫罗纳的合同尚未到期,根据国际篮联的规定,俱乐部拥有球员的优先续约权,若想加盟NBA,需要支付一笔不菲的买断费,对于当时的灰熊而言,选中一名仍在欧洲合同期的球员,意味着不仅要承担培养成本,还要额外支付买断费,性价比并不高,相比之下,来自犹他大学的安德鲁·博古特是“即插即用”的内线,能立刻填补球队空缺。

哥哥的“光环”与“阴影”:被比较的压力

小加索尔的选秀前景还有一个不可忽视的因素——他的哥哥保罗·加索尔,2001年,保罗以第3顺位被灰熊选中,迅速成为球队核心,并在2006年跻身全明星,这种“兄弟光环”本应成为小加索尔的加分项,却反而带来了比较压力。

球探和球队高管普遍认为,小加索尔的技术与保罗相似,但天赋和潜力不及哥哥,有人甚至直接评价他“只是保罗的影子”,这种比较让小加索尔在选秀中的定位变得尴尬:如果球队已经拥有保罗类型的球员,为何还要选择一个“复刻版”?灰熊当时正处于保罗的巅峰期,并不需要再一名技术相似的内线,这种“冗余性”让小加索尔在灰熊的选秀顺位上失去了竞争力。

决策者的“保守心态”:风险与回报的权衡

2005年的NBA,球队在选秀时更倾向于选择“低风险、高回报”的球员,对于灰熊而言,安德鲁·博古特是来自NCAA的核心中锋,拥有稳定的低位进攻和防守能力,是“稳妥的选择”,而小加索尔虽然潜力巨大,但需要时间适应NBA,且存在身体和合同上的不确定性。

这种保守心态并非灰熊独有,其他球队同样对国际球员持观望态度:2005年选秀的国际球员仅有4人首轮被选中,且顺位普遍不高(小加索尔的哥哥保罗是当年的最高顺位第3),在“本土球员更可靠”的观念影响下,小加索尔最终在次轮第48顺位才被湖人选中,险些落选。

失意背后的转机:从次轮新秀到冠军中锋

选秀夜的落选对小加索尔而言无疑是打击,但也成为他职业生涯的转折点,湖人选中他后,并未立即将其签下,而是选择让他继续在欧洲锻炼,2008年,保罗·加索尔被交易至湖人,小加索尔借此机会加盟NBA,并在哥哥的帮助下迅速适应了比赛节奏。

在湖人期间,小加索尔展现了出色的篮球智商和进步空间:他加强了力量训练,提升了对抗能力;开发了稳定的中距离投篮;防守端凭借出色的预判和协防意识,成为联盟最佳防守球员,2019年,他随猛龙队夺得NBA总冠军,证明了自己并非“选秀遗珠”,而是被低估的冠军拼图。

选秀顺位≠职业高度

小加索尔在2005年选秀中未被首轮选中,是身体条件、国际球员培养周期、比较压力等多重因素共同作用的结果,他的职业生涯却证明:选秀顺位无法定义一名球员的价值,通过在欧洲的持续打磨、NBA的努力适应以及对技术的不断精进,小加索尔从“落选新秀”成长为两届最佳防守球员和NBA冠军,书写了体育世界“失意者逆袭”的经典篇章,他的故事也提醒我们:在评估球员潜力时,或许更应关注其努力、适应能力和对篮球的热爱,而非一时的选秀顺位。